Sociedade – parte I – O produto do processo civilizatório

por Marcio Valley

Esta é a quinta parte da série “Indivíduo, sociedade e a interpretação da realidade”, cujos quatro primeiros são, O indivíduo, parte I e O indivíduo, parte II, O indivíduo, parte III e O indivíduo, parte IV. Embora os textos estejam interligados por um nexo de continuidade no raciocínio, cada um deles trata de assunto pontual na análise do objeto, de modo que podem ser lidos isoladamente. Vale recordar que o objetivo desses textos iniciais é estabelecer o significado que o autor imprime a certos conceitos utilizados em sua linha de pensamento sobre determinados objetos de reflexão. Tais conceitos podem assumir significados válidos para outras pessoas e essa variação é justamente o motivo da exposição: evitar confusões semânticas. Certo ou errado, é “isso” que quero dizer quando digo “isso”.

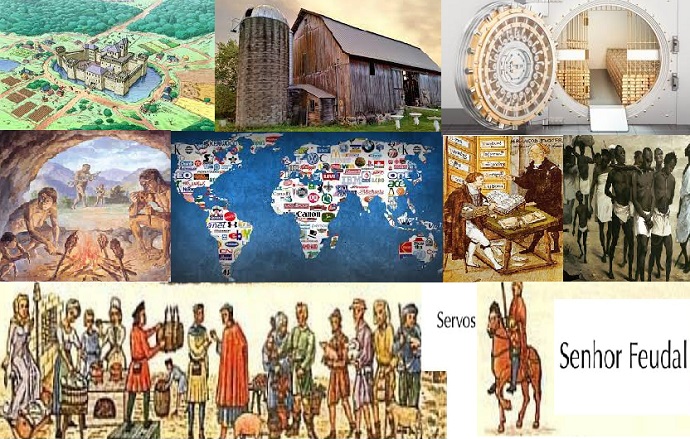

Encerrado o exame do comportamento do indivíduo, passaremos a analisar, de modo breve e sucinto, a sociedade; sua gênese, as relações econômicas que a regem e formam sua estrutura, as contradições que afetam o seu desenvolvimento e o seu objeto. Importante destacar um ponto: os coletivos sociais foram surgindo isoladamente, em diversos tempos, locais e formatos distintos, e, paulatinamente, quando não extintos, encontraram-se, experiências culturais foram intercambiadas, esse intercâmbio provocou alterações nas culturas e, dessa miscelânea cultural, surgiram os modelos mais recentes que conhecemos. Apenas para o efeito de facilitação de raciocínio, iremos supor um início comum, num modelo geral de surgimento e desenvolvimento da civilização; é uma ficção, todavia fundada em observações arqueológicas realizadas ao redor do mundo.

O início do processo civilizatório é, possivelmente, fruto do acaso. Sua semente brotou naturalmente em diversas épocas, lugares e modos diferentes, inexistindo uma genealogia única que trace uma linha direta entre uma sociedade ancestral específica e a moderna. Como dito anteriormente, os humanos eram apenas mais uma espécie animal que vivia em estado de natureza, sobrevivendo em bandos a partir da caça e da coleta. Em outras palavras, o bando vivia perambulando em busca de oportunidades para encontrar alimento, basicamente contando com a sorte; éramos nômades, como são, via de regra, os bandos animais.

Supõe-se que um dia, cerca de dez a quinze mil anos no passado, a inteligência lógica conduziu um ser humano, muito possivelmente uma mulher, a vincular a germinação de uma semente lançada no local de depósito dos refugos do grupo à possibilidade de cultivo de plantas coletadas na natureza para o consumo. Em seguida, quase simultaneamente, animais que, ao acaso, se apresentavam dóceis no trato, aproximando-se dos bandos humanos, foram domesticados com o intuito de produzir alimentos (carne, leite e ovos), ferramentas (a partir de ossos, ligamentos e couro) e vestimentas (com o couro e a lã), além de segurança e auxílio na caça (lobos). Nascia a cultura em sua acepção agrícola e pecuária (de cultivo ou criação) e, com ela, a civilização dá seus primeiros passos.

Os necessários cuidados com a cultura e a natureza fixa dos alimentos cultivados obrigou o animal humano, pela primeira vez, a manter habitação perene, a permanecer no mesmo local de modo duradouro ou mesmo vitalício. O nomadismo foi abandonado, impondo-se o sedentarismo. O cultivo envolve muito trabalho; desmate, queima dos resíduos, preparação do solo, semeadura, trato e colheita exigem tempo e esforço físico. Além disso, a cultura representa a fonte da sobrevivência, habitação e lar dos integrantes do coletivo. A relevância do local da cultura o torna uma riqueza e, nessa condição, um bem a ser defendido contra a cobiça do outro.

A necessidade de proteção do local do cultivo impõe a fixação de marcos delimitativos dessa área territorial; afinal, nela estão as plantas e os animais dos quais depende a sobrevivência coletiva. Dessa necessidade surge uma invenção: a cerca. Da delimitação de um trecho de terra por via de tapumes surge a noção ainda rudimentar de propriedade privada; invoca-se, sobre uma porção do planeta Terra, uma até então inédita exclusividade de uso e trânsito para os que nela fixam moradia. Daí em diante, nunca mais os caminhos estarão livres para os animais que migram ou perambulam, inclusive os humanos. A primeira cerca levantada é o ancestral mais remoto das futuras fronteiras entre os países.

Por essa época, ainda estamos muito distantes do surgimento do Estado e da segurança pública. A segurança do indivíduo e do patrimônio constitui um ônus solitário do próprio indivíduo ou do clã que integra. A riqueza do local da cultura atrai o interesse de outros clãs, que tentam apropriar-se da terra, da colheita, obter escravos, raptar crianças, violar as mulheres, enfim, macular de alguma forma os interesses da comunidade. As ameaças à pessoa ou à propriedade são repelidas como possível, com derramamento de sangue de ambos os lados. Do útero da propriedade, nasce a guerra, faminta por se alimentar dos seios da ambição; seu excremento é morte e opressão.

A emergência da civilização decreta o fim do socialismo ancestral. A partir daí, uma única pessoa do grupo se apresenta como titular exclusivo da propriedade e de todos os seus frutos. A antiga figura de chefe do bando transforma-se na de proprietário. O proprietário é o pater familias (pai de família), a quem todos devem obediência. Detém o poder de vida e de morte sobre os membros do coletivo. Enquanto no estado de natureza o trabalho ocorria na forma participativa e em nome da coletividade, a civilização inaugura o trabalho compulsório, do qual ninguém está autorizado a se escusar. Não há repartição igualitária do resultado, todo revertido em proveito do pater familias, que o dividirá como bem entender, podendo excluir quem quiser. O primeiro sistema econômico, portanto, é fundado na escravidão. Os primeiros trabalhadores compulsórios são os filhos e filhas do patriarca, com suas esposas, maridos e respectivas proles, além dos agregados, não familiares que, com a família, juntam-se ao clã. Em seguida aos familiares, os vencidos na guerra também se tornam cativos, obrigados a trabalhar gratuitamente para a força vitoriosa. Caracterizam-se como escravos, pois obrigados a trabalhar gratuitamente; a contrapartida é apenas alimento, abrigo e proteção; e são desprovidos de liberdade para abandonar a casa patriarcal.

Esse sistema predomina por milhares de anos, estando presente nos grandes impérios da antiguidade. Com a economia fundada numa agropecuária que se agigantava tanto para possibilitar a alimentação de uma população que aumentava desordenadamente, como também para o empoderamento cada vez maior do monarca, a demanda por trabalhadores igualmente se ampliava. Impérios como o romano necessitavam expandir ininterruptamente suas fronteiras para controlar novas terras, não somente para permitir o aumento da área de cultivo, mas talvez principalmente para a obtenção de novos escravos através de vitórias em guerras. Até os dias de hoje, a necessidade de expansão infinita parece constituir apanágio dos sistemas econômicos baseados na predação do trabalho humano. Atualmente, contudo, o interesse da expansão não é mais territorial, mas financeira, como veremos mais à frente.

Nesse ponto, importa reforçar que inexistem processos ou sistemas estanques no percurso do processo civilizatório. Novos modelos são implementados e alcançam preponderância; porém, modelos antigos e novos persistem existindo simultaneamente, de modo pontual, aqui e ali, em determinado grau. A ascensão do feudalismo não pressupôs a extinção do escravismo, assim como o mercantilismo não pôs fim a nenhum dos dois; sistemas arcaicos e modernos convivem lado a lado em maior ou menor grau. Nos dias de hoje, em pleno capitalismo tecnológico, existem humanos que sobrevivem da caça e da coleta; a escravidão ainda resiste nos rincões do mundo; e é possível encontrar a servidão típica do feudalismo. No Brasil, mesmo com o enfraquecimento da atuação da fiscalização do trabalho a partir dos governos Temer e Bolsonaro, mais de mil trabalhadores foram resgatados da escravidão no ano de 20191. Nesse período sombrio, no ano de 2017 resgatou-se o menor número de trabalhadores escravizados desde o ano de 19982. Não houve mitigação da escravidão, a fiscalização é que deixou de ser importante. Em outras palavras, a relevância da dignidade humana foi reduzida nesse período.

Voltando ao tema, nenhuma propriedade, mesmo contando com o trabalho escravo ou servidão, é autossuficiente, o que impõe a necessidade de obtenção, em outras propriedades, dos itens não produzidos. Isso não chega a ser um problema, pois o trabalho de muitos em prol de um faz surgir outra novidade no seio da humanidade: a produção excedente. Pela primeira vez o trabalho humano é capaz de produzir mais alimento do que o estritamente necessário para o consumo do agrupamento. Num momento no qual ainda não existe dinheiro, esse excedente desempenha, durante muito tempo, o papel de meio de troca; é a fase do escambo. Com o passar do tempo e consequente incremento no número de coletividades e suas populações, aumenta a necessidade de realizar intercâmbios, impondo-se a escolha de um local específico e neutro no qual os produtores possam se encontrar para a troca dos produtos: surgem as feiras.

Geralmente localizadas às portas da moradia do proprietário mais poderoso (o castelo), as feiras aos poucos se desenvolvem, atraem um número cada vez maior de produtores e se tornam mais e mais complexas. A complexidade exige a normatização das trocas, possivelmente um dos primeiros marcos regulatórios da humanidade; nascem os atos de comércio. Paulatinamente, o local da feira ganha densidade social; nele é instalado o templo religioso, ocorre a socialização das comunidades próximas, o desenvolvimento da arte e do artesanato e, finalmente, o tribunal, local de distribuição da justiça.

Com a crescente complexidade das feiras e afluxo de mais e mais pessoas de várias regiões diferentes, ocorrem grandes flutuações no valor intrínseco de cada produto, dificultando um acordo quanto ao valor justo de troca. Que porção de um porco corresponderia a uma galinha? Qual a quantidade de trigo necessária para a aquisição de uma vaca? No intuito de evitar esses dilemas, facilitando as trocas, chega-se a um acordo: um único produto, aceito por todos, servirá como valor de intercâmbio. Várias experiências foram feitas, mas, em geral, o produto que serviria de troca era um pequeno pedaço de matéria valendo o próprio peso ou significado. Em geral circular e produzido com algo raro na localidade, usualmente ouro, bronze ou prata, mas também conchas ou ossos. A moeda é introduzida na sociedade humana que, por conta dela, teria uma grande facilitação dos negócios, porém nunca mais seria simples ou justa.

Todo e qualquer produto produzido pelo ser humano (trigo, cevada, carne, couro, lã ou qualquer outro) é a materialização direta do trabalho vivo, traduzindo em si a energia física, muscular e/ou intelectual, despendida na atividade laboral (agricultura, pecuária ou qualquer outra). Dito de modo mais popular, o produto representa o suor do trabalhador. No estado de natureza, o trabalho vivo gera apenas o alimento da hora, como a caça abatida pelo leão. Sim, perdoem-me os puristas, os animais trabalham. Toda vez que um animal sente fome, caça ou coleta, enfim, trabalha, modificando a natureza, para a satisfação da necessidade do momento. Para os humanos, isso se modifica com o implemento da civilização. A partir dela, uma parte significativa da produção deixa de ser utilizada nas necessidades imediatas do bando. O excedente de produção pode ser acumulado em silos e simboliza o “trabalho morto”, ou seja, a energia laboral já totalmente despendida no passado (em geral por escravos e servos) e não consumida imediatamente no presente, sendo armazenada para disponibilização futura. Uma bateria pode armazenar energia elétrica nela previamente carregada para disponibilizar eletricidade quando necessário; da mesma forma, um silo conserva a energia de um trabalho já realizado, que toma a forma do produto excedente que nele é acumulado. Caso sobrevenha uma situação que impeça o trabalho por certo período, o excedente armazenado torna-se a garantia da subsistência futura. Com esse sentido, a expressão “trabalho morto” pode ser substituída pelo sinônimo “capital”. Os bens que formam o capital representam a produção excedente acumulada que, por sua vez, é resultado do trabalho realizado no passado, o trabalho morto.

Em economia, a palavra capital representa todo o patrimônio possuído por alguém passível de ser utilizado para a geração de um novo trabalho vivo a ser apropriado como trabalho morto ou, dito de outro modo, para criar uma riqueza nova. Dinheiro, investimentos financeiros, propriedades imobiliárias, máquinas e instalações, tudo isso é capital. Fácil perceber que essas coisas, no sentido literal, não surgem com o nascimento da pessoa, sendo-lhe preexistentes, pois são apenas matéria transformada pelo trabalho. Um bebê não trabalha e, consequentemente, nada transforma. A propriedade das coisas, portanto, é sempre posterior ao nascimento, inclusive no caso dos herdeiros, que, para obtê-la, dependem da morte de alguém e do mero acaso da norma existente no local e no tempo da herança; se não há lei garantindo a herança, nada se herda. Independentemente do juízo de valor que se faça em relação ao direito de herança, é ridículo invocar princípios meritocráticos em benefício de herdeiros, que são apenas beneficiários do acaso e herdam o resultado de um trabalho realizado por um sem-número de pessoas muito antes de nascerem. Ainda que meritocracia existisse (e com isso não se concorda, mas aqui não se alongará sobre o tema), o mérito individual seria do antepassado. A herança, de todo modo, apresenta-se como uma universalidade de bens obtidos no passado por alguém que os adquiriu através de trocas envolvendo riquezas (acúmulo de trabalho morto). A riqueza pode advir da exploração do trabalho vivo (próprio ou de outrem) diretamente pelo proprietário original do “excedente armazenado” ou ser alcançada por aquele que a roubou ou saqueou do proprietário original, como piratas e corsários, por exemplo. Num ou noutro caso, a troca original necessariamente envolveu o produto do trabalho humano passado, ou seja, o “trabalho morto” acumulado, simbolicamente ou não, no “silo cheio”. O que o herdeiro recebe, somente pelo fato de ser descendente, sem necessidade de trabalho ou mérito pessoal, é a transferência desse trabalho morto acumulado no passado pelo proprietário ou pelo ladrão (no caso de herdeiros de criminosos). A herança de riqueza oriunda de crime acaba, com o passar do tempo, ganhando respeitabilidade. Uma ou duas gerações depois e talvez o descendente do pirata se torne um renomado empresário e sirva de modelo de uma meritocracia fundada em roubos ancestrais. A específica questão da meritocracia será retomada mais à frente, em tópico futuro.

Voltando à imagem do silo e tomando-se o capital no sentido de patrimônio total, o silo vazio representa a falta de capital e o silo cheio de grãos, o capital acumulado. Para quem não possui um silo cheio – praticamente toda a humanidade –, torna-se necessário o trabalho vivo ininterrupto, em grande medida até a morte, apenas para a manutenção das condições materiais da existência.

Como se viu até aqui, no início o capital acumulado consistia, basicamente, em mercadoria; existia terra, equipamentos e trabalho, mas era uma fase na qual a riqueza não possuía expressão monetária, ou seja, não podia ser avaliada em dinheiro. Antes da invenção da moeda, a ausência de troca implicava a deterioração dos produtos, que assim deixavam de servir para as futuras trocas. O proprietário via-se na contingência de ter que negociar toda a produção o mais rapidamente possível para evitar prejuízos. Quanto maior a produção, mais longe tinha que buscar compradores, pois os compradores locais não a consumiam toda. O problema é que havia a dificuldade de locomoção da época, com algumas distâncias parecendo insuperáveis à vista da velocidade dos transportes de então; além disso, tinha que ser considerado o tempo no qual os produtos perecíveis seriam capazes de vencê-las sem apodrecer no caminho. Como se tratavam de trocas, os produtos in natura obtidos no escambo igualmente poderiam se deteriorar no caminho de volta. Essas circunstâncias estabeleciam limites quantitativos e geográficos para a produção, sabendo-se que cultivar mais poderia implicar armazenamento inútil, pois, na hipótese bastante provável de inexistência de compradores locais, os produtos estragariam. O proprietário, porém, desejava acumular mais do que a produção de uma safra, como garantia contra eventuais dificuldades que impedissem ou reduzissem o cultivo no ano subsequente ou, pior, em dois ou mais anos.

A decomposição do excedente significa o desperdício de toda a energia humana gasta na produção. A bateria se perde; o capital literalmente apodrece. O surgimento da moeda produz uma profunda alteração nesse panorama. Convertida em porções de matéria não perecível, torna-se possível estocar a produção indefinidamente sob uma nova forma: a monetária. A viabilidade do acúmulo do capital (trabalho morto) por tempo indeterminado exponencia a riqueza dos proprietários. Com a produção excedente e com risco quase nulo de putrefação do capital, a cada colheita o novo silo monetário (cofre) se enche um pouco mais. Com parte da moeda reservada para as eventualidades do futuro, reduz-se o risco de transportar o produto in natura cada vez um pouco mais longe na busca por novos mercados.

A propriedade da terra e seu cultivo garantem a sobrevivência da família. Por isso, merece proteção ferrenha, não somente contra inimigos externos, como também internos. A morte do patriarca é um imenso perigo interno por ser capaz de provocar conflitos sucessórios, não raro resolvidos com sangue, ameaçando a sobrevivência dos descendentes. Algumas sucessões hereditárias sucessivas seriam suficientes para pulverizar por completo o patrimônio patriarcal, esvaziado por múltiplas repartições entre os herdeiros. Como garantia de manutenção das condições materiais de existência da descendência, o patriarcado deseja manter a indivisibilidade das terras ad aeternum. Para tanto, cria-se a figura da sucessão hereditária em favor do primogênito, que herda a integralidade da riqueza e das terras, porém fica responsável pelo sustento dos parentes e agregados. É o início de gestação da instituição da nobreza.

O constante afluxo de pessoas para o local da feira faz com que algumas delas queiram ali fixar residência. Nasce a vila e, dela, a complexidade social que exige a presença de um líder. O proprietário patriarcal mais poderoso se impõe como líder. Surgem novas vilas. Tecem-se teias de interdependência comercial entre as diversas vilas e proprietários. Com o passar do tempo, o líder da vila mais poderosa torna-se o comandante de todas as vilas e passa a atender pelo nome de rei. É assim que emerge, do revolto mar social, o Estado, impondo-se a todos de modo avassalador, tal e qual o monstro Leviatã, no dizer de Hobbes3.

São inúmeros territórios com incontáveis reis. Suas terras são incapazes de prover todos os bens que o povo necessita, sejam úteis ou somente desejados. Uma conjugação de necessidade e ambição os leva a se lançarem em guerras uns contra os outros para apropriação de novas terras e respectivos frutos. Perdedores tornam-se vassalos (os nobres) ou escravos (os plebeus) do reino vitorioso. Pela mesma motivação, contratos de casamento são feitos entre príncipes e princesas de reinos distintos, unindo regiões por laços de consanguinidade. Fusões, cisões e incorporações entre os reinos, provocadas por guerras e casamentos, reduz o número de reis. Surgem os impérios, imensas porções de território submetidas, no pico da pirâmide de poder, a um só homem, o imperador. Áreas de cultivo se ampliam, escravos rareiam e sua obtenção depende de guerras custosas em riqueza e vidas. A peste negra dizima a população europeia, colaborando para o aumento das terras vazias e redução de pessoas escravizáveis. Além disso, uma sombra sempre rondou a escravidão, as rebeliões, como a promovida por Espártaco4. Isso obriga à evolução do instituto da escravidão, o que se dá através de uma “maquiagem”. Camponeses “livres” recebiam, em “empréstimo”, terras da nobreza para cultivar. É o feudalismo, sistema pelo qual uma pequena parte do produto do trabalho pertence ao servo feudal, basicamente o necessário para a subsistência ou menos, enquanto o restante é do senhor feudal. Não há, porém, liberdade; o servo permanece indissociavelmente vinculado à terra que lhe foi cedida e ao seu senhor, dela não podendo ausentar-se sem autorização. Consiste, assim, em uma nova roupagem para a escravidão, uma mitigada, na qual o servo ocupa uma casa com a família e pode explorar um pedaço de terra.

O tempo passa arrastado, mas inexorável. As vilas do reino crescem em território e população, tornam-se cidades. Os comerciantes e profissionais autônomos (construtores, ferreiros, comerciantes, etc) assumem preponderância na economia e na política citadinas. Tornam-se burgueses (de burgo, cidade), paulatina e progressivamente tomando o lugar dos reis como principais fomentadores das relações de produção. Os burgueses são os proprietários das oficinas (onde se pratica o ofício), embriões das futuras sociedades comerciais. São empresas no sentido de empreendimentos e a quantidade delas cresce vertiginosamente. Em cada uma, o proprietário (burguês ou empresário) atua soberana e monocraticamente, agindo como um rei no âmbito da sua produção. O escravo e o servo feudal dão lugar, no início, ao aprendiz e, depois, ao trabalhador assalariado. O aprendiz ainda carrega parte massiva da carga hierárquica antes destinada a escravos e servos. Não recebe salário, trabalha de sol a sol sob rígido comando do mestre, inclusive submetido a castigos físicos, e ganha apenas abrigo, alimento e o aprendizado da técnica que, eventualmente, o tornará um mestre, ou seja, profissional qualificado para exercer um determinado ofício (ferreiro, carpinteiro, construtor, etc). Quando o trabalhador passa à condição de assalariado, a busca do empregador por aumento de lucro produz a subvalorização do trabalho, cuja consequência é uma contraprestação salarial insuficiente para garantir segurança habitacional ou alimentar e ainda menos para conferir autonomia ou independência. Por conta disso, o trabalhador assalariado, “livre” segundo os cânones econômicos, permanece preso ao local de trabalho e dependente do proprietário, reprisando a história de submissão e impotência de servos feudais e escravos. Reprisa-se a maquiagem, concedendo-se um pequeno avanço para a manutenção do principal: mão de obra barata e farta.

Aqui começa a história do capitalismo moderno. O aumento da produtividade aliado à indefectível subvalorização do trabalho permite um acúmulo do trabalho morto (capital) numa dimensão sem precedentes. Os “reis burgueses” (empresários), porém, continuam insatisfeitos e, municiados por esse acúmulo, lançam-se em lutas ferozes pela maximização dos resultados. A concorrência desmesurada por áreas de interesse produtivo inscreve-se como um novo formato para a antiga ambição por terras. A mesma ambição conduz as famílias ricas a casarem seus herdeiros com os herdeiros de outras famílias ricas. A história se repete: fusões, cisões e incorporações entre as empresas, provocadas por guerras comerciais de concorrência e casamentos entre as famílias ricas, reduz o número de reis burgueses a uma pequena quantidade. Surgem os novos impérios: as corporações.

Os novos imperadores corporativos, reprisando o comportamento dos antigos imperadores territoriais, exercem um comando implacável e indiscutível, não mais, porém, sobre territórios, mas sobre áreas de atuação comercial e financeira. Com a finalidade de reduzir a concorrência, as corporações dissipam o número de empresas, promovendo a concentração do mercado em oligopólios. Isso impacta no nível de emprego, pois, com menos empresas e otimização da produção, são necessários menos postos de trabalho. O avanço da tecnologia piora o cenário ao promover o aumento da produtividade do trabalho, outro fator de redução do número de empregos. Como não há nada de ruim que não possa ficar pior, a tecnologia não somente reduz a quantidade de empregos, mas está tornando supérfluo o próprio trabalho humano em diversos segmentos de negócios.

Somados – concentração do mercado em oligopólios, aumento da produtividade do trabalho e substituição da mão-de-obra humana por aparatos tecnológicos – a enorme redução da necessidade de trabalho humano ocorre justamente no momento de maior crescimento populacional da história, consequência direta dos avanços na medicina e na agropecuária. As pessoas são muitas, os empregos, quase inexistentes. Não há trabalho e, consequentemente, tampouco renda. A consequência inevitável é a queda vertiginosa do lucro obtido com a produção. Um xeque no xadrez do capitalismo, com possibilidade de se tornar xeque-mate.

Produzir deixa de ser interessante e o capital é obrigado a mudar de configuração. Escolhe, porém, o caminho do desastre, do xeque-mate, ao evoluir para o estágio financeiro. Nesse, a produção é deixada de lado e a expectativa para a maior parte do lucro advém do crédito. As corporações relegam o setor produtivo a um plano secundário. No plano formal, elas ainda controlam as indústrias, mas, salvo algumas exceções, a administração da produção não é mais atrativa, por isso a relegam para gerentes privilegiados alijados do poder real. Sem dúvida alguma, os atuais dirigentes industriais são superprivilegiados em relação ao restante da população; tampouco há dúvida sobre o lado a que pertencem: são capitalistas. Todavia, limitam-se a gerenciar um setor, o produtivo, que não mais é a principal dentre as diversas opções de investimento dos senhores do mundo.

Com a importância da propriedade dos meios de produção tornando-se residual, a fonte primária do poder da nova elite financeira se movimenta em direção ao controle da dívida de pessoas, instituições e nações. Embora mantendo ingerência sobre a produção, o novo modelo de acumulação do capital se sustenta principalmente na rapinagem dos direitos sobre o crédito coletivo (títulos de dívidas pública ou privada, juros, aluguéis, royalties, etc) e da arrecadação tributária; é a agiotagem conduzida ao paroxismo. Trata-se do fenômeno denominado capital portador de juros em sua modalidade mais daninha, conhecida por capital fictício e cujo sentido é literal, de inexistente mesmo. Sucintamente, busca designar o investimento em dinheiro meramente escritural e completamente desvinculado do setor produtivo real. Ou seja, trata-se de “dinheiro fazendo dinheiro”, sem produção de mercadorias e sem criação de empregos. O mais abjeto exemplo disso é o mercado de derivativos, pura jogatina de cassino bancada pelo dileto público, como demonstrou a crise de 2008, orgia financeira cujo prejuízo trilionário acabou bancado pelos contribuintes de todo o mundo.

Em artigo de fevereiro de 2020, com o sugestivo título de Nada se compara ao parasita brasileiro5, publicado em seu próprio site, o professor Ladislau Dowbor, economista e professor titular no departamento de pós-graduação da PUC-SP, assim pontifica:

Thomas Piketty abriu a caixa do capitalismo moderno para constatar que no século XXI rende mais fazer aplicações financeiras do que investir na produção. E o dinheiro segue naturalmente para onde rende mais. O capitalismo do século passado, que tanto criticávamos por explorar os trabalhadores, pelo menos investia, produzia bens e serviços de razoável utilidade, gerava empregos e pagava impostos. O do século XXI não investe, não produz e sequer paga impostos. David Harvey diz corretamente que não se trata de “capital no século XXI” e sim de patrimônio, porque não retorna ao processo produtivo senão marginalmente.

Trata-se de um cenário no qual até lojas de eletrodomésticos e concessionárias de veículos, a ponta dos respectivos setores industriais, não se preocupam mais seriamente em vender televisores, geladeiras e automóveis do que em vender crediários. Para tanto, não dão um centavo sequer de desconto para os que manifestam a intenção de comprar à vista; almejam o pagamento em um sem-número de prestações. Isso porque o intuito é forçar a venda casada: do bem adquirido pelo cliente e dos juros embutidos no preço. Os que, desejando não comprometer o orçamento mensal, compram à vista pelo mesmo preço que é dividido “sem juros” em doze prestações, apenas aumentam o lucro do capital ao pagar à vista o preço com juros. O fenômeno do endividamento coletivo é a principal causa das chamadas “bolhas especulativas”, que conduzem a crises sistêmicas como a ocorrida em 2008.

E para incrementar a lucratividade, os imperadores corporativos operam ocultos nos bastidores da política para reduzir a atuação social do Estado ao mínimo possível de comprometimento orçamentário. Desejam obter o controle de maiores porções do produto da arrecadação tributária, na condição de credores da dívida pública. O Estado mínimo interessa também à porção industrial do capital, que deseja ocupar espaços estratégicos para o desenvolvimento nacional, e por isso mesmo historicamente ocupados pelo poder público, como educação, saúde e segurança. Além disso, como prestadores de serviços públicos, abocanham fatias importantes da riqueza coletiva não somente cobrando pelo objeto contratado (p.ex., construção de estradas e hidrelétricas), mas também, e quiçá principalmente, pela via do superfaturamento em suas duas vertentes: (a) entrega de produto ou serviço com preço de mercado, mas sem a qualidade adequada (lucro proveniente da utilização de material barato), ou (b) com a qualidade pactuada, porém com preço bastante superior aos praticados no mercado (sendo exemplo meramente hipotético a compra pública, a preços de fevereiro de 2021, de latas de leite condensado por R$ 160,00 por unidade, quando custa R$ 6,00 nos supermercados). Como não há limite para a ganância, é claro que há a possibilidade de ganhar duplamente, entregando uma coisa sem qualidade e com preço superfaturado.

Ao mesmo tempo que o capital fictício rapina a arrecadação, a ela não se submete, salvaguardando a riqueza em paraísos fiscais. No mesmo artigo antes mencionado, utilizando dados obtidos junto à Tax Justice Network6, o professor Ladislau Dowbor diz que “o Brasil tem cerca de 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais, mais de 2 trilhões de reais que nem produzem nem pagam impostos”. Números grandiosos assim precisam ser contextualizados, sob pena não serem devidamente dimensionados: 2 trilhões de reais representam 133% de todo o orçamento federal estimado para o ano de 2021, em 1,5 trilhão de reais7. Em resumo: os milionários brasileiros possuem entesourado em paraíso fiscal, sem produção de nenhum benefício coletivo, valor suficiente para sustentar todo o gasto federal durante um ano e quatro meses. O capital financeiro também consegue benefícios legais através de financiamentos de campanhas eleitorais (corrupção lícita) ou pura e simplesmente pagando os legisladores pela lei desejada (corrupção ilícita), como, p.ex., as que concedem isenções fiscais e subsídios duvidosos.

A narrativa demonstra que a hierarquia do poder manteve-se basicamente a mesma ao logo da história. Sob o ponto de vista do indivíduo comum, é irrelevante a circunstância de a opressão social partir de um famoso rei territorial ou de um desconhecido imperador de determinada área de atuação comercial e financeira.

Existe um lado bom do processo civilizatório no que toca à administração da economia? Certamente, o desenvolvimento da economia traz em seu bojo o surgimento da sociedade civil e do Estado de Direito, sobre o que falaremos no próximo artigo.

Notas:

1 – Extraído do site Agência Brasil, disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-01/brasil-teve-mais-de-mil-pessoas-resgatadas-do-trabalho-escravo-em. Acesso em 14/07/2020.

2 – Extraído do site de notícias G1, das Organizações Globo, disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/n-de-operacoes-contra-trabalho-escravo-cai-235-em-1-ano-total-de-resgatados-e-o-menor-desde-1998.ghtml. Acesso em 14/07/2020.

3 – Thomas Hobbes (1588 – 1679), filósofo inglês, autor das obras Leviatã (1651) e Do cidadão (1651).

4 – Espártaco (109 AC – 71 AC) foi um escravo de Roma que atuava como gladiador, tendo liderado uma célebre revolta de escravos, durante a qual comandou um exército rebelde com cerca de 40 mil escravos fugitivos.

5 – Conforme https://dowbor.org/2020/02/18676.html/. Acesso em 20/12/2020.

6 – Organização não governamental internacional, originalmente fundada em Londres, voltada para a análise dos impactos da sonegação, da elisão fiscal e da concorrência fiscal, o que inclui os paraísos fiscais.

7 – Conforme dado extraído do site Infomoney, em: https://www.infomoney.com.br/politica/governo-apresenta-projeto-de-lei-orcamentaria-de-2021-com-deficit-fiscal-de-r-2336-bilhoes-acompanhe/. Acesso em 13/02/2021.

Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.

Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.

produtos

produtos