Por que a educação deveria parar na quarentena

por Alexandre Filordi

Em As palavras e as coisas, Michel Foucault argumentou que determinados acontecimentos históricos forjaram os contornos precisos de como, no Ocidente, trabalhamos, vivemos e falamos, espécie de espelho embaçado de nossa consciência. Foucault conclui a obra com a elegante aposta: “Se estas disposições viessem a desaparecer tal como apareceram, se, por algum acontecimento, de que podemos quando muito pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, se desvanecessem – então se pode apostar que o homem se desvaneceria, como, na orla do mar, um rosto de areia”.

Talvez a pandemia do COVID-19 seja a passagem ao ato de nosso rosto desaparecendo na areia. É bem provável, embora apenas estejamos pressentindo, que as condições e os modos históricos de como concebíamos a vida, as relações de trabalho e a consciência em torno de nossa finitude e de nossas relações sociais alterem-se por completo. E possivelmente, aqui, a educação esteja cometendo equívocos.

A pandemia é um labirinto profundo. Não sabemos quando dela sairemos, nem com quais consequências e alcances sociais. É fato, contudo, que alguns aspectos emergiram incontestes, dentre eles: o erro de se pensar que o Estado era dispensável; que neoliberalismo nos olhos dos outros é refresco – de repente, por exemplo, os EUA se tornaram ultraprotecionistas; percebemos que o capitalismo possui um teto de vidro bem baixo, além de frágil; vimos que a condição humana é mais delicada do que supunha a “vã” tecnologia, inclusive com mais vulneráveis do que a grande mídia expunha; enfim, tivemos a contraprova de que as pessoas, de carne e osso, são importantes para a nossa sanidade, alegria, projetos, sonhos, luto, luta etc. O que isso, porém, diz respeito à educação?

Em tempos de quarentena, o privatismo que assola a educação básica e superior no Brasil se vê forçado a continuar com suas atividades, claro está, porque se considerada um prestador de serviço. Se não há prestação de serviço, qual a razão de se pagar por ele? Eis uma armadilha. Ademais, muitas dessas instituições são cifras rentáveis na Bolsa de Valor. Nesse caso: educar = lucrar.

Mas educadores não prestam serviço, tampouco são corretores mercantis. Educadores são cúmplices com a vida, com seus desafios, com suas transformações, sua história, ou seja, com as conquistas, os erros, os fracassos e os desafios da longa história humana. Educadores são minas de novos desejos para novos tempos; eles não podem ser papagaios, ainda que bem treinados, a repetir o que diz a apostila ou o livro – eles criam pulsões de vida para além de qualquer índice; eles desenham novos horizontes, com a própria vida, para os que estão entrando na vida. No privatismo, entretanto, a educação quase sempre se reduz a um propósito comercial, lucrativo, objetivado, logo, não se pode parar.

O curioso são as mentalidades que acabam sendo sequestradas pelo privatismo quando deveriam combatê-lo. Elas estão, inclusive, na arena pública. Em algumas Universidades Públicas, agora, mostram-se os dentes os burocratas de plantão, às vezes raivosos, dizendo: “não podemos parar!”; “O ensino não pode parar!”. São homens ocos, como disse Rilke. Errado: temos de parar. O tempo nos impõe o estio: paremos! Por quê? Porque precisamos nos distanciar das mesmas demandas, vistas com os mesmos óculos epistemológicos e negociáveis. Já não seremos os mesmos homens e as mesmas mulheres; precisamos parar com a livecização fútil e banal do conhecimento, como se todos tivéssemos respostas para tudo. Temos de ruminar novas respostas que não surgem da noite para o dia; precisamos fazer da parada uma crítica ao doentio sistema capitalista. Este sistema que ocupa nossos afetos, energias, percepções 24h/7 dias; que parasita e vampiriza as relações humanas, reduzindo-as aos protocolos. É necessário ainda recalibrar os valores da vida. Isso não se faz continuando com o que não se sustenta mais: velhas práticas perante um mundo que, doravante, sequer conhecemos: “nem a forma nem a promessa”, como argumentou Foucault.

E mais, é forçoso parar para não sermos cúmplices dessa exposição comunicacional que agencia controle de nossas ações e desejos (vide Eterna Vigilância, de Edward Snowden ou The Shallows – What the internet is doing to our brains, de Nicholas Carr); precisamos parar para denunciar que na educação básica, o investimento por aluno nas instituições públicas brasileiras é em torno de US$ 3,800.00, menos da metade da média dos países da OCDE – US$ 9,300.00, a despeito dos mais de 5% de investimento do PIB em educação, logo, insuficientes. Aliás, isso denuncia que o Brasil é um país desigual e injusto; com demandas profundas, acompanhadas, ao longe, por uma elite sem remorso e escrúpulo com tal injustiça. Afinal, seus filhos estão nas escolas privadas.

As instituições privadas de ensino negociável deveriam parar, assim, assumindo, de fato, um papel social e crítico: reconhecer que são cúmplices na desigualdade e na injustiça social. O calendário escolar – todo ele – deveria parar: ciclos, etapas, vestibular, ENEM etc. Ora, mas que loucura, até quando? Até nos darmos conta que não seremos mais os mesmos; que não podemos continuar mais os mesmos; que educar não é um negócio! Se alguém perguntar, porém, mas quem pagará a conta? É porque já se quer continuar sendo o mesmo, vislumbrando um mundo no qual já não deveria habitar de modo igual ao que era.

Seria o momento para a educação estimular o ócio criativo, artístico, sensitivo, solidário, dialógica, não competitivo – educar não é fazer do homem o lobo do próprio homem; seria o momento dos educadores lerem fora de suas jaulas, sobretudo os seus burocratas – “ler abre jaula”, defende a educadora pernambucana Adalgisa Leão Ferreira; seria o momento de denunciar a mcdonaldização da educação, com seu esquadro de calculabilidade, eficiência, previsibilidade e racionalidade padronizadas; seria o momento dos educadores se acumpliciarem com outros níveis de humanidade, com mais afeto, solidariedade, justiça social, democratização dos saberes fora das competências prêt-à-porter do capitalismo; seria o momento da educação se desencaixar da sociedade para produzir movimentos tectônicos nas certezas viciadas, superficiais, nos arremedos de conhecimento e na urgência dos imperativos de investimento-retorno-lucro.

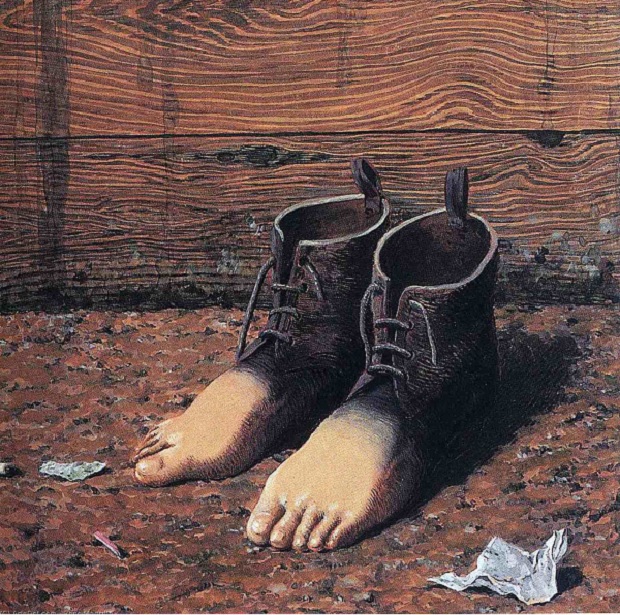

Como no quadro de Magritte, seria bom parar, tirando os calçados dos hábitos daquilo que, até bem pouco tempo, imaginávamos ser verdade absoluta. Sob a iminência de um novo rosto surgir para a nossa condição humana, igualmente, não seria uma nova educação que precisaremos produzir para todos nós? Pensar leva tempo, responder também assim o deveria. Paremos, pensemos; sejamos menos apressados, pois viver leva tempo, assim como estudar, aprender e humanizar-se.

Alexandre Filordi (EFLCH/UNIFESP)

Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.

Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.

produtos

produtos

Além do medo circunstancial de faltar dinheiro e, com isso, meios para sobrevivência, há nas pessoas o medo existencial de sair da roda do capital, de perderem a identidade de homem monetário, cujo sentido da vida é dado pelas relações mercantis de trabalhar, ganhar e consumir, nas quais o humano se define como mercadoria e o verdadeiro sujeito é o capital (o sujeito automático de Marx).

As pessoas têm medo de se depararem com sua própria humanidade, desvinculada das cordas de marionete que as mantinham como instrumento do capital. Têm medo de si-mesmas e dos outros, de outras relações sociais que não sejam mediadas/condicionadas pelo capital, pois desde sempre existem apenas nos circuitos mercantis do capital e estão desvinculadas com o “humano demasiado humano”.

Se o capital para de circular, ou mesmo se há ameaça de parada, o que fazer comigo mesmo e com os outros? O que fazer com esse indesejado que emergiria fora dos controles do capital, o animal humano?

Parabéns pelo texto. Reflexão necessária nesses tempos mais que sombrios.

Surte um efeito extraordinário a metáfora do labirinto profundo [ frio e sem oxigênio].

Também concordo que esse momento exige uma inflexão. Os velhos hábitos perderam o significado diante da ameaça do cotidiano. O que mais tem me incomodado é essa necessidade de cumprir calendários, cronogramas. A defesa do status quo que já foi confrontado, se não estraçalhado. A vida não pode parar, dizem alguns, precisamos de alguma rotina para manter a sanidade mental, tentando atribuir alguma importância a sua atividade. Mas as pessoas não estarão lá para vivenciar o efeito do que produzimos e as expectativas serão outras. Por que pressionar tanto as crianças? e os pais precisam fazer as tarefas de casa, o home office e gerenciar a vida escolar da criança porque a instituição quer manter o ano letivo. Nem sabemos se estaremos seguros e vivos nas próximas semanas. O cerne parece mesmo ser a circulação do capital, chegar a conclusão de que ele não nos controla e que temos que retomar o norte da nossa existência, cortar a corda puxada pela mão invisível do mercado, romper com a opressão gera medo nos mercadores. Uma possibilidade de recomeço talvez pudesse sim nos levar a construir um “novo rosto da condição humana”, sem botox no qual as marcas de expressão e rugas fossem sinônimo de vitória, de luta pelo mundo onde pudéssemos ignorar a “saturação do agora” e produzir de fato novas perspectivas epistemológicas.