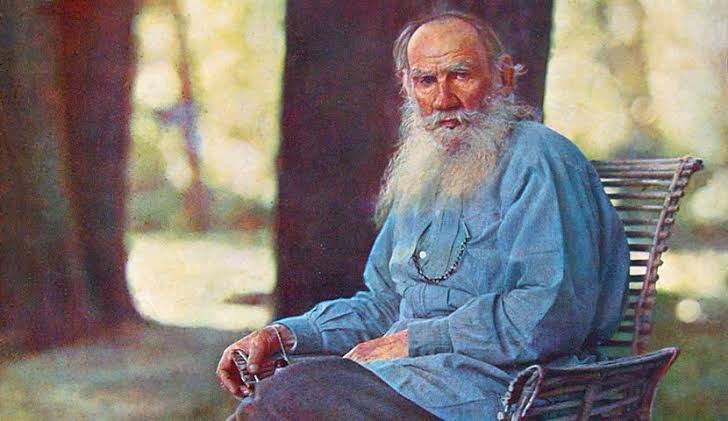

A Fé e a Religião em Liev Tolstói: uma confissão[1]

por Rômulo Moreira

Quando Tolstói já era um homem com 51 anos, e o ano era 1879, ele pensou seriamente em pôr fim à sua vida, enforcando-se, ou disparando contra a sua cabeça. Ele era um homem, aparentemente, sem problemas sérios: residia em uma grande propriedade rural pertencente à família, nos arredores da cidade de Tula, na Rússia, e já era um dos escritores mais respeitados em toda a Rússia, e em boa parte do mundo também. Já havia publicado, por exemplo, “Guerra e Paz” e “Anna Kariênina”, dois dos maiores clássicos da literatura mundial de todos os tempos! Como ele próprio diz, “era casado com uma esposa dedicada, tinha filhos saudáveis e desfrutava o padrão de conforto próprio à elite russa da época.”

Nada obstante, a ideia de suicídio agitava o seu espírito, exatamente em razão da falta de uma resposta satisfatória acerca do sentido da vida e da morte. Foi um período de uma profunda reflexão do autor russo sobre o sentido da existência humana na Terra.

Boa parte destas reflexões está descrita em “Uma Confissão”, livro que causou desconforto na cúpula da Igreja Ortodoxa russa “que, na época, detinha enorme poder e era parte integrante do Estado e do regime autocrático”, só tendo sido publicado oficialmente na Rússia, em 1906, quatro anos antes de sua morte.[2] Aliás, Tolstói, em 1901, foi excomungado pela Igreja Ortodoxa, condição que se mantém até hoje.

Esse questionamento do escritor frente à fé e do sentido da vida (e da morte), como bem nota Rubens Figueiredo, “têm o mesmo teor de crises vividas por vários personagens de Tolstói, em livros como ´Anna Kariênina`, ´Guerra e Paz`, e mesmo em contos dos seus primeiros anos de carreira, e até em obras posteriores, como ´A Ressurreição`.”[3] A diferença é que, agora, “não há mediação de personagens de ficção: trata-se, muito mais, de um depoimento pessoal”, como indica, aliás, o próprio título da obra.

Tolstói já inicia a sua “confissão” com um esclarecimento, como se fora uma advertência: “Fui batizado e criado na fé cristã ortodoxa, mas, aos dezoito anos, quando abandonei o segundo período da universidade, já não acreditava em mais nada do que me haviam ensinado.” Na verdade, como ele próprio o reconhece, “nunca acreditou a sério, apenas confiava no que me ensinavam e no que os adultos professavam, à minha frente; mas essa fé era muito vacilante”, pois sabia que “era preciso estudar o catecismo, era preciso ir à igreja, mas não convinha levar tudo isso muito a sério.”

Acontece que, e isso é uma percepção que tenho desde há muito tempo, a grande maioria dos crentes – sejam em qual Deus acredite-se, seja qual a fé que professe – “vive com base em princípios que não só não têm nada de comum com a doutrina religiosa como, na maior parte, são contrários a ela.” São os nossos conhecidos fariseus!

Basta um olhar mais atento para os frequentadores das nossas igrejas e dos nossos templos para observarmos lá dentro – rezando, e muitos fazendo genuflexão – verdadeiros carrascos da alma humana, uns insensíveis ao sofrimento e aos reveses dos outros. Uns, inclusive, durante a semana estão vestidos impecavelmente com suas becas e togas, como manda a tradição (essa opressora!), a ditarem suas sentenças e pareceres cheios de moral e bom-mocismo. São também, os hipócritas, que não resistem a uma tentação, nem sequer! Como escreveu Tolstói, “hoje, como antigamente, a aceitação e a confissão declaradas da fé ortodoxa se encontram, na maior parte, em pessoas estúpidas, cruéis, imorais, que se julgam muito importantes.”

Lembrei-me, então, do prestigiado historiador francês contemporâneo, Emmanuel Le Roy Ladurie, membro honorário da Academia das Ciências dos Estados Unidos e da Academia do Japão; em seu livro, “Montaillou – Cátaros e Católicos numa aldeia Occitana (1294/1324)”, ele conta como os monges, “apesar da ética de pobreza a que teoricamente estão vinculados, tornaram-se cúmplices do bispo e da sua política de reforço dos impostos, proibindo a entrada nas suas igrejas dos camponeses que foram excomungados por causa da greve de dízimos.” Segundo Ladurie, que preside, desde 2003, a Académie Française, “a opressão externa sobre os camponeses de Montaillou, da região de Aillon e do Sabarthès, não provém tanto da sociedade laica nem da nobreza, pouco pesada e aberta, mas resulta, essencialmente, das ambições de uma Igreja totalitária, exterminadora das diferenças de opinião, que pretende impor à montanha e à comunidade um pesado dízimo, qual novo champart.” [4]

Voltando ao livro, Liev, relembrando a sua infância, conta que sua renúncia à fé começou muito cedo e, já aos “dezesseis anos, parei de rezar e, por iniciativa própria, parei de ir à igreja e jejuar.” Àquela altura de sua vida, acreditar em Deus, “ou melhor, não negar Deus”, não era capaz de dizer em que Deus ele cria. Do mesmo modo que também acreditava em Cristo, “e em seu ensinamento, mas em que consistia esse ensinamento, também não seria capaz de dizer.” Nesta época, a sua única “fé verdadeira, era a fé no autoaperfeiçoamento”, apesar de também desconhecer “em que isso consistia e qual era seu objetivo.”

O seu autoaperfeiçoamento dava-se tanto no nível intelectual e moral – “estudava tudo que podia e tudo que a vida pusesse em meu caminho” – como do ponto de vista da saúde física, apurando “a força e a agilidade, adestrando-se para a resistência e para a perseverança, por meio de toda sorte de privações”, além do aspecto geral, ou seja, “o desejo de ser melhor não perante si mesmo ou perante Deus, mas sim o desejo de ser melhor aos olhos das pessoas.” Não demorou para que este desejo cedesse “ao desejo de ser mais forte que as pessoas, ou seja, mais famoso, mais importante, mais rico que os outros.” E, assim, ele viveu tristemente por longos dez anos!, período no qual começou a escrever apenas “por vaidade, cobiça e orgulho, para ter fama e dinheiro.”

Esta sua fase somente terminaria aos vinte e seis anos quando, ao voltar da Guerra da Crimeia (1853-1856)[5], foi para Petersburgo e passou a “travar conhecimento com escritores, quando se apagou por completo todas as expectativas de se tornar melhor.” Nesta época, o escritor russo percebeu, diria eu, algo fundamental: que os artistas e os poetas – dentre aquelas “pessoas de pensamento” – são os que representam o papel principal na vida, pois cumprem a missão de ensinar “de forma inconsciente.”

Quanto aos escritores, ele chegou à conclusão que todos, inclusive ele próprio, “sem ouvir uns aos outros, não param de falar, às vezes fazem a vontade uns dos outros e elogiam uns aos outros, para que depois fizessem minha vontade e me elogiassem, mas outras vezes irritávamos uns aos outros e berrávamos uns com os outros, exatamente como num hospício.”

Certa feita, numa temporada em Paris, Tolstói presenciou a execução pública de uma pessoa; a cena da guilhotina fez-lhe perceber “a precariedade da sua superstição no progresso.” Quando viu “a cabeça separar-se do corpo e o barulho das duas partes batendo dentro de uma caixa”, entendeu “que nenhuma teoria da racionalidade do que existe e do progresso é capaz de justificar aquela ação e que, mesmo que todas as pessoas do mundo, por força de quaisquer teorias, achem que isso é necessário, eu sei que não é necessário, sei que é ruim e que, portanto, ao avaliar o que é bom e necessário, não sigo o que as pessoas dizem e fazem, nem o progresso, mas meu coração.”[6]

É, numa comparação um tanto quanto forçada (?), o que se dá quando assisto hoje às execuções quase sumárias que são, cotidianamente, levadas a cabo pela Polícia brasileira (veja, por todos, o caso do Rio de Janeiro), especialmente contra os pobres, os negros e as negras, e os das periferias (afinal, quase sempre são os selecionados pelo Poder). Também, lembro-me das decapitações de que tenho notícia, ocorridas em nossas (propositadamente) superlotadas prisões. Tudo, realmente, a fazer duvidar de qualquer “teoria da racionalidade do que existe e do progresso.” Qual racionalidade, qual progresso, qual governo, afinal?[7]

Cansado, nada obstante ainda jovem, Tolstói abandonou tudo e partiu “para a estepe, para a terra dos basquires, a fim de respirar ar puro, beber kumis e levar uma vida de animal.”[8] A propósito, vê-se muito claramente, quase insistentemente eu diria, a admiração de Tolstói “pelos camponeses mais humildes, a camada mais baixa da estrutura social, os mujiques russos, chegando a confessar sua inveja deles, quando os compara com as pessoas ricas e instruídas que constituem a classe social privilegiada e dominante, à qual ele pertencia.” Nestes, “e em sua maneira de pensar e de reagir aos infortúnios, à morte, Tolstói crê encontrar pistas para buscar o sentido da vida e alcançar o saber da fé.”[9]

Quando voltou do campo, casou-se e teve filhos, e a família passou a ser a sua prioridade: a sua aspiração agora era a de que ele e a sua família vivessem “da melhor maneira possível”, afinal de contas “é preciso viver do melhor modo possível para si e para a família.” E assim o foi durante (felizes) quinze anos…

Foi quando o mestre russo, sem encontrar respostas para o sentido da vida e da morte, começou a pensar em dar cabo de sua própria vida, já que, afinal, e segundo ele imaginava, “a verdade era que a vida não tinha sentido algum, era uma brincadeira idiota e maldosa que não sei quem está fazendo comigo.” Nem os “saberes experimentais”, tampouco os “saberes especulativos” davam conta da questão; nem a matemática, de um lado, nem a metafísica, por outro, respondiam-lhe acerca do sentido da existência humana.

E isso, como se percebe em “Uma Confissão”, era demais para ele: “o saber racional me levou a admitir que a vida é absurda, minha vida parou e eu quis dar cabo de mim mesmo.” A resposta que ele tanto procurava – vejam só! – veio exatamente a partir do “estranho e instintivo amor ao verdadeiro povo trabalhador, que o obrigou a entendê-lo e a ver que ele não é tão tolo como pensamos.”

Aqui residia o verdadeiro sentido da vida: “nos milhões de pessoas que viveram no passado e vivem hoje, que fazem a vida e carregam sobre si a sua e a nossa vida, uma enorme massa de pessoas simples que viveram e que vivem, que não são cultas nem ricas.”

E isso o salvou!, pois “o saber racional, na pessoa dos sábios e cultos, nega o sentido da vida, enquanto a enorme massa de pessoas, a humanidade inteira, reconhece esse sentido num saber irracional. E esse saber irracional é a fé, a mesma que eu não podia aceitar.”

Finalmente, Tolstói entendeu “que toda a humanidade viva possui uma espécie de saber diferente, irracional: a fé, que oferece a possibilidade de viver, só ela oferece, à humanidade, respostas para a questão da vida e, em consequência, a possibilidade de viver.” Enfim, e em síntese, o livro mostra como a doutrina religiosa – seja ela qual for – não é um meio confiável para se chegar à fé, mesmo porque – a doutrina religiosa – “aos poucos se derrete sob a influência do conhecimento e das experiências da vida.”

Lembrei-me, por fim, de Freud, um agnóstico! que tratava a religião como uma ilusão, algo que o homem busca para explicar o que a ciência ainda não pode oferecer como resposta, servindo para responder ao ser humano (desamparado como está, sem o pai) acerca dos “enigmas da humana ânsia de saber, como o da origem do mundo ou da relação entre o físico e o psíquico.” Todos os conflitos oriundos desde sempre e surgidos a partir “do complexo paterno (e nunca inteiramente superados), são tirados e levados a uma solução aceita por todos”: a religião.[10]

Afinal de contas, como escreveu Heinrich Heine, “o céu deixaremos para os anjos e os pardais.”[11]

Rômulo de Andrade Moreira – Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado da Bahia e Professor de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Salvador – UNIFACS

[1] Este artigo vai, muito especialmente, para um grande amigo, o Professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, um grande jurista (de princípios), e um homem de fé. E, para Calmon de Passos, in memoriam, exatamente pelos mesmos motivos.

[2] O livro foi publicado no Brasil em 2017, pela Editora Mundo Cristão, São Paulo, e foi traduzido pelo escritor Rubens Figueiredo, que também faz (uma bela) apresentação da obra.

[3] Veja aqui uma pequena resenha deste outro livro de Tolstói: https://www.conjur.com.br/2017-jan-16/romulo-moreira-ressureicao-tolstoi-mostra-injusticas-prisao, acessado em 28 de janeiro de 2020.

[4] LADURIE, Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou – Cátaros e Católicos numa aldeia Cccitana – 1294/1324, Coimbra: Edições 70, 2008, páginas 49 e 50. Trata-se da tradução portuguesa de Nuno Garcia Lopes e Pedro Bernardo, do original “Montaillou, village occtan, de 1294 à 1324”, publicado pela Editora francesa Folio Histoire, em 1987. Champart era um imposto cobrado na França medieval pelos proprietários de terras, pago como parte da colheita.

[5] Neste conflito, o então Império Otomano (Turquia), o Reino Unido, a França e o Reino da Sardenha aliaram-se todos contra a Rússia. Nada obstante o nome, o conflito travou-se também nos Balcãs, no Báltico e no Pacífico, “envolvendo um elevado número de forças militares e navais de ambos os lados, calculando-se que tenham lutado 900 mil soldados pelo império russo e cerca de 600 mil pela aliança adversária. O número de baixas foi muito elevado, na ordem das centenas de milhar, causadas, sobretudo, por doenças como a cólera. Foi uma guerra intermitente, marcada por campanhas militares intercaladas por contatos diplomáticos e negociações para alcançar a paz.” (http://ensina.rtp.pt/artigo/a-guerra-da-crimeia/, acessado em 28 de janeiro de 2020).

[6] A guilhotina já havia matado, somente durante o período do “Terror”, entre trinta a quarenta mil pessoas. Esta “máquina de fatiar” foi uma invenção do Dr. J. I. Guillotin, tendo sido “regularmente aprovada pela Assembleia nacional francesa (1789), por ser indolor (para quem está olhando), segura (quanto ao efeito) e principalmente sem rodeios.” Foi, portanto, sob este aspecto, “um belo sucesso”! (MEREU, Italo, A Morte como Pena, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 53). Aliás, este autor italiano lembra que Beccaria, “no que diz respeito à pena de morte, a admite sempre que for útil para o poder. Só que, como acréscimo ou como alternativa ao direito de matar, Beccaria sugere a escravidão perpétua. Essa é a única ideia concreta que, além das belas palavras sobre a ´brandura das penas`, Beccaria propõe.” (p. 54, o grifo consta do original).

[7] “E uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem governo, nem nunca terá.” (Chico Buarque, “O que será – À flor da pele”, 1976).

[8] Segundo notas do tradutor, basquires são um “povo que habita o que é hoje a República da Basquíria, ou do Basquiristão, parte da Federação Russa” e kumi é “leite de égua, mula ou camelo, fermentado, como um iogurte.”

[9] Conforme salienta Rubens Figueiredo, na apresentação do livro.

[10] FREUD, Sigmund, Obras Completas, Volume 17, “Inibição, Sintoma e Angústia, o Futuro de uma Ilusão e Outros Textos”, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, páginas 232 a 301. Além de uma ilusão, Freud vai mais além (como sempre), identificando a religião como uma “neurose obsessiva universal da humanidade, originando-se, tal como a da criança, do complexo de Édipo, da relação com o pai”, fazendo uma analogia com a fase da neurose infantil, “ora mais, ora menos nítida, vindo do fato de a criança não poder suprimir com o trabalho intelectual racional muitas das suas exigências instintuais.”

[11] HEINE, Heinrich, “Deutschland”, Capítulo I (citado pelo próprio Freud, p. 293).

Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.

Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.

produtos

produtos