Vai-se a Ford, vai-se o fordismo

por Thiago Antônio de Oliveira Sá

A montadora de veículos Ford anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil. Os previsíveis “analistas do mercado” apontaram suas causas-padrão, aplicáveis a quaisquer fracassos relativos à economia: “ah, a Ford fechou por causa do Risco Brasil” (leia-se: impostos e direitos trabalhistas). Ao que parece, para o desenvolvimento industrial não bastam isenções fiscais e um dos maiores mercados do mundo; é preciso sonegação e trabalho precário, sub-remunerado e desprotegido.

Essas ortodoxas explicações liberais desconsideram (ou ignoram) que o faturamento insatisfatório da marca está associado às transformações tecnológicas em curso na sociedade. Os avanços das plataformas digitais e da internet têm influenciado significativamente os padrões de consumo, a logística, a mobilidade urbana e as relações de produção. O Airbnb embaralha os mercados hoteleiro e imobiliário. Carros surgem instantaneamente em nossa porta para nos levar onde queremos. Assistimos ao que queremos, e não ao que a TV oferece. Mercadorias customizadas nos chegam de qualquer canto do planeta. Uma oferta se anuncia na tela do celular. Os comércios da região estão georreferenciados e avaliados. Cozinhas remotas, algumas das quais informais e provavelmente não fiscalizadas, preparam a comida que nos será trazida por entregadores em troca de fretes miseráveis. Algoritmos e redes sociais farejam vendas na navegação dos usuários da internet, praticamente adivinhando-lhes o pensamento. Flexível, dinâmico, automatizado e desterritorializado.

São muitos os desafios para o padrão produtivo fordista do século XX. Engessado, de produção em massa de bens homogêneos e duráveis, de veículos produzidos para entupir as já congestionadas vias urbanas (exemplo claro da privatização do espaço público). Com seus trabalhadores formais, em tarefas especializadas, às quais dedicam uma vida inteira até a aposentadoria. De classe trabalhadora com identidade definida e organizada em sindicatos fortes e de regime de trabalho disciplinado por meio de jornada e horários regulares. Aquele mundo em que Henry Ford viveu e com o qual contribuiu na organização vertical do trabalho, da produção e da distribuição que caracterizou o capitalismo industrial, dá sinais de estar de partida, como sinaliza sua montadora no Brasil. Com a Ford, está indo também o fordismo. Num Brasil que se desindustrializa e chega ao capitalismo digital, mediado por aplicativos, inteligência artificial, algoritmos e trabalho “uberizado”, não surpreende que aquela montadora se vá, junto com o modo de vida com o qual ela contribuiu para consolidar.

Obviamente, o fordismo não acabou. Sua estrutura analógica tenta se adaptar aos desafios digitais. Por que alguém hoje compraria um caro carro de passeio, a não ser pelo status? Os preços inacreditavelmente baixos das corridas da Uber tornam a posse de um veículo inviável. Enquanto fecha suas unidades no Brasil, a Ford investe 580 milhões de dólares na Argentina, mas na produção de veículos utilitários, mais sintonizados com o tempo atual.

No mundo pós-fordista, Uber, Cabify, Airbnb e Ifood valem-se de uma ambigüidade inédita na relação capital/trabalho. Estas empresas alegam não ter funcionários, mas “parceiros”. Os trabalhadores não têm quaisquer direitos, proteção ou garantias, abandonados à própria sorte. Mas têm obrigações e metas. Estima-se que a Uber seja a maior empregadora no Brasil hoje, embora ela alegue não ter empregados. As plataformas dizem mediar a prestação de serviços, eximindo-se de qualquer assistência a seus “colaboradores”. Uma informalidade contratada.

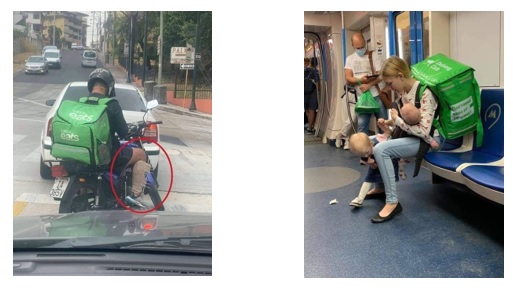

Há várias novidades nestes novos tempos: as plataformas controlam individualmente trabalhadores por meio da coleta online e em tempo real de seus dados, o que pode resultar em punição ou banimento (demitir alguém que não é funcionário?). O tratamento individualizado com a empresa dificulta a mobilização, articulação e associação dos trabalhadores. Uma horizontalidade ilusória. Os Estados nacionais ainda não conseguem lidar com tal realidade transnacional, optando muitas vezes pela conivência porque o trabalho uberizado gera alguma renda enquanto mascara as estatísticas de desemprego. Um carro, uma moto ou mesmo uma bicicleta se convertem em alternativa de sobrevivência. Profissionais agora arcam os meios de produção, desde a estrutura doméstica do home office (espaço, equipamentos, mobília e eletricidade) ao veículo do motorista de aplicativo (pneus, peças e manutenção).

Os dilemas da era pós-fordista já provocam reações. Alguns países já enfrentam a inadiável tarefa de regulamentação do capitalismo digital e de suas novas configurações do trabalho. Cidades como Berlim, Barcelona e Lisboa impuseram limites ao Airbnb. A paralisação dos entregadores de comida no Brasil revela alguma organização da categoria contra a exploração extrema da qual são vítimas. Outros segmentos articulam o desenvolvimento de aplicativos dos próprios trabalhadores. Motoristas da Uber organizam-se em grupos de WhatsApp (a versão pós-fordista-digital das assembléias sindicais!).

Conforme se vê, o avanço das forças produtivas rumo a um capitalismo pós-fordista e digital não significa emancipação dos trabalhadores, uma sociedade mais colaborativa, mais justa ou sustentável. Pelo contrário: a precariedade, a informalidade, a insegurança e a incerteza se mantêm e se acentuam. Os entregadores de comida enfrentam condições subumanas de exploração. A ideologia neoliberal convence motoristas de aplicativos de que eles são empreendedores, de que têm autonomia e de que seus esforços são proporcionalmente recompensados. Apesar da taxação absurda da plataforma, das jornadas infindáveis, do desgaste do veículo (algumas vezes alugado) e das remunerações pífias.

Se o antagonismo de classes na era da Ford era óbvio, facilmente identificável, dicotômico e fisicamente localizável, agora é amorfo, difuso, abstrato, digital e transnacional. Mas não menos estruturante da desigualdade social. O fordismo parece estar partindo com a Ford. Suas contradições, não.

Um abraço aos professores Jorge Alexandre Neves e Marden Campos, pelo bom debate.

Thiago Antônio de Oliveira Sá é sociólogo, doutor em Sociologia e professor.

Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.

Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.

produtos

produtos

Uma coisa me intriga na resistência (muitasvezes via zap) dos trabalhadores uberizados/precarizados à superexploração de seu trabalho. Esses grupos de resistência não formam uma coletividade que tem, pelo menos em teoria, a solidariedade como base da sociedade, com ideias coletivistas e de reformas humanitárias (nem digo revolução) do capitalismo que beneficiam sua categoria, sim, mas também todo o conjunto da população. Essa visão universalista da solidariedade permitiu, no passado fordista, a união dos sindicatos com outros setores progressistas na construção de um projeto social-democrata que tentava frear a dinâmica excludente e concentradora do capitalismo.

A resistência dos uberizados ao novo capitalismo digital, ao contrário se baseia numa solidariedade restrita a seus próprios pares e visa quase que exclusivamente o ganho monetário: são raras as movimentações por direitos, carteira assinada, previdência etc. Uma solidariedade que eu até classificaria como doentia, pois nutre, em relação a outras categorias mais bem remunerada ou formalizadas um ceto ressentimento que, muitas vezes, extravasa para o ódio. Ódio que também é direcionado à política institucionalizada e aos políticos de carreira, inclusive de esquerda que, em sua visão, além de corrupta, pouco fazem pelo trabalhador e, quando fazem, é para os formalizados e funcionários públicos.

Trata-se de uma resistência reacionária, baseada no individualismo e na visão de si como capital individual (autoempreendedor) que não necessita da luta coletiva nem da coletividade para viver, já que, se os “corruptos” e “interesses ocultos” não atrapalhassem poderiam viver por seus próprios méritos e vontade de trabalhar. A revolta acaba por se tornar moralista (contra a corrupção) e baseada em teorias da conspiração, de caráter reacionário e, no limite, em casos de crises agudas como agora, se torna fascista.

O reacionarismo de longa data de grande parte caminhoneiros (categoria militou massivamente em prol da elição de Bolsonaro e cuja greve no governo Temer foi marcada por posições fascistas) e taxistas, assim como de profissionais liberais de médicos e advogados, o reacionarismo se torna a visão de mundo de todos os precarizados e, no limite, de todo mundo na civilização pós-moderna e digitalizada do capitalismo liberal.

O sujeito constituído como capital individual, independente de sua classe social é o estada de arte da subjetividade capitalista, a última e mais evoluída fase da forma sujeito que coincide com capital (sujeito automático). Sua revolta não pode ser mais conscientemente antissitema, pois sua visão de mundo é formada (constituída) pelo sistema desde as bases. Sua revolta se torna, então, moralista, reacionária, fascista, que é uma forma inconsciente, irracional e destrutiva de negar o capitalismo – e nagar e se destruir a si-mesmo, já que o capital se torna o núcleo da subjetividade de todos os sujeitos.

Deveria ser proibido o UBER no Brasil. Empresas que levam dinheiro nosso num click.

Interessantes os pontos. Críticas válidas e bem fundamentadas.

Mas, se tudo está errado e disfuncional, qual a solução ou soluções?

Criticar é importante é válido, propor soluções é necessário e corajoso.